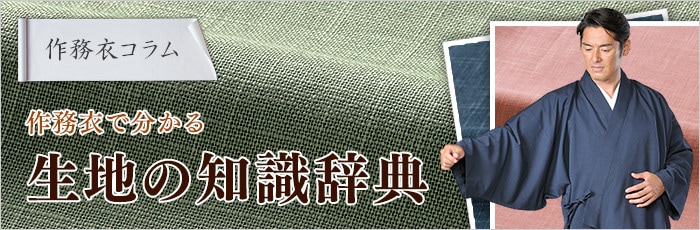

作務衣で分かる生地の知識辞典

当会がご提供するさまざまな作務衣。豊富な種類ゆえ、生地や織りなどに、耳慣れない言葉も出てまいります。そこで、各生地の名や特徴をご紹介してゆく「生地の知識辞典」コーナーが登場。作務衣のある暮らしにお役立頂ければ幸いです。

生地・素材

アンゴラ

トルコのアンゴラ地方原産のウサギの一種で、毛の長さは15〜20cm近くにもなります。

毛皮を取るために改良された純白の長毛を、年に数回刈り取って被服に用います。 細く柔らかな毛は光沢があり、保温性に優れて軽く、 贅沢な高級素材の代名詞の一つとなっています。

ウール

一般的に羊毛を指しますが、ヤギやアルパカなど、様々な毛を指すこともあります。

弾力性に富み、表面に撥水性がありながら内部は吸湿性が高く、 毛の繊維同士がからまり空気の層ができるので、保温性にも優れています。

軽くて暖かいので、冬に欠かせない重要な素材となっています。

キルト

キルティング加工された布のことです。キルティングとは、表布と裏布の間に綿や毛などを詰め、3層にし、その層がずれないように、表から装飾的に止める技法です。 保湿性に優れています。

帆布(はんぷ)

帆布とは1mあたり8オンス(約227g)以上の厚布のことで、船の帆にも使用されています。そこから分かる通りとても丈夫で、通気性・吸汗性があり蒸れません。静電気も起きないとの事です。また、使っているうちに柔らかくなり馴染んできて、深い味わいが出てきます。その変化の風合いを愉しむのもまた一興です。

麻(あさ)

クワ科の一年草「麻」から製した繊維や織物です。茎の皮から繊維をとり、麻糸が作られます。麻は中央アジア原産で、熱帯から温帯にかけて栽培されています。また、種子からは油がとれるなど、生活に欠かせないものでした。その肌触りや通気性などは、夏に広く愛用されています。

絹(きぬ)

蚕の繭から取った繊維、またその織物のことです。古今東西で素材として最高級とされ、光沢と弾力があり、染色しても美しく映えます。

さて工程ですが、蚕は四回の脱皮後に繭をつくり、サナギになります。そこで熱気に当ててサナギを殺し、その繭を熱湯で煮て、糸を取り出します。1本の糸は1000分の1ミリ(1ミクロン)と、何とも細いもので、それが一つの繭につき二本あるそうです。これを教本合わせて、ようやく一本の糸が出来上がります。

デニム

タテ糸に色の付いた糸、ヨコ糸に漂白した糸を用いた、綾織りの厚地の綿布です。ズボン・スポーツウエアなどに用いられます。その丈夫さは、ジーンズなどでもお馴染みで、カジュアルな着こなしが愉しめます。

ダンガリー

デニムの一種。ダンガリーは縦糸に晒し糸、横糸に染め糸を用いて織るところが、デニムと逆になっています。インドのダンガリーで作ったところからこう呼ばれます。

染め

反応染(はんのうぞめ)

生地の風合いを残したまま染色することが可能で、木綿染めでは現在一番丈夫な染めとされています。熱処理することによって、生地のセルロースという生成分と染料が直接反応して染まるので、洗濯も可能です。

絣(かすり)

絣の織物に使う糸は、タテ糸かヨコ糸、またはタテヨコ糸両方の柄になる部分を、他の糸で堅くしばって染められた糸です。紬、木綿絣、上布などにも絣柄が織られています。柄はかすれて表現され、そのかすれ具合が風合いと美しさをかもし出しています。

織り

紗(しゃ)

生糸をからみ織りにした織物です。布の面に隙間があり、軽くて薄いので古来より暑い季節に重宝され、夏物の着尺(きじゃく)や羽織地として使われています。夏の着物の代名詞とも言える生地です。

絽(りょ、ろ)

からみ織りの一種で、縦糸と横糸をからませて織った透き目のある絹織物です。夏の単(ひとえ)・羽織・袴地(はかまじ)などに見られます。紗と双璧をなす夏着尺のスグレモノで、絶妙な透かし加減や涼感、さらりとした質感が味わえます。

縮緬(ちりめん)

表面に細かい「しぼ」と呼ばれる凹凸のある絹織物です。タテ糸に撚(よ)りのない生糸、横糸に強く撚りをかけた生糸を用いて平織りに製織したのち、煮沸して縮ませ、精練したものです。生地に凹凸が生まれることにより、肌との適度な間隔が生まれ、シャリ感や涼感が生まれます。

絹織物(きぬおりもの)

蚕からとれた絹糸を使った織物のことです。「後練り」と「先練り」、大きく二つに分けられます。

後練りは、繭糸数本をそろえ、繰り糸にしたままで練らない生糸で先に生地を織り、その後精練(余分なものを取り除き綺麗にすること)するもので、縮緬などがあります。

先練りは先に生糸を精練、糸染めし、それから織りあげます。紬などがこれにあたります。

交織織物(こうしょくおりもの)

絹と木綿、絹とレーヨンなど、質の違う織維をまぜて織った織物です。タテ糸とヨコ糸で異なる糸を用いる場合が多く、使用する糸によって様々な表情の変化をとげます。古くから大衆的な着物地として愛され、日常着にもオススメです。

久留米織

福岡県南西部久留米市の織物です。江戸から続く堅牢な木綿の紺絣「久留米絣」や、絹糸や木綿糸の縞織物の「久留米縞」など、織物の歴史深く、その名高い市です。

刺子織(さしこおり)

刺し子に似せて織った織物のことです。刺し子とは、綿布を重ね合わせて一針抜きに細かく刺し縫いにすることで、丈夫なので柔道着・剣道着などに用いられます。刺子織はふつう、平織りの地に、同色または色の異なるタテ糸・ヨコ糸を浮かせて模様を織り出したものの事を言います。

しじら織

しじら織は縦方向にストライプ状に縮んだ部分と張った部分が交互に配された織物で、しじらとは布面に現れたシワや立体的な凹凸の効果のことを言います。

ちぢみ織

ちぢみ織は横糸に強撚糸(糸に強い撚りをかけたもの)を使って平織にし、布面にシボを出した綿織物です。強撚糸の撚りが戻ろうとする力で布面にシボがでます。横糸に撚りを打ち込むので、表面の縦方向に細い直線上のヒダがでます。

仕立てメニュー

インバネス

「トンビ」「二重まわし」の名で知られています。もともとは英国スコットランドの港町・インバネスが発祥地で、英国伝統のフォーマル・コートでした。

小説の主人公、名探偵シャーロック・ホームズもインバネスを着ていたとか。

それが明治時代に日本へ伝えられ、和服の上にはおる代表的な外套となりました。和服の袖が無理なく収まるデザインになっています。

袴(はかま)

腰から足までをおおう、ゆったりした衣です。 語源は「穿裳(はきも)」で、古墳時代にはすでにその祖形が見られます。様々な形態があり、その一部だけでも下記のようにたくさんの種類があります。

- 長袴…肩衣(かたぎぬ)と揃いになった、室町から江戸時代にかけての武家の礼服です。

- 小袴…指貫を短くして裾を絞った袴です。

- 半袴…こちらも、室町時代から江戸時代に かけての武家の礼服です。

- 馬乗袴…江戸時代の武士が乗馬に用いた、股が分かれている袴です。男袴とも呼ばれます。

- 行燈袴…筒型になっている、股のない袴です。女性は全てこの袴を用いるので、 女袴とも呼ばれます。

- 野袴…足元が絞ってあり、動きやすい袴です。

羽織(はおり)

着物の上にはおる、丈の短い衣です。 語源は「はふり着る」と言われています。また、小袖の上に着た長はんてんのような「胴服(どうぶく)」が転化したものとの説もあります。 一般的に羽織と言うと「中羽織」を指しますが、他にも下記のように様々な種類があります。羽織を一枚はおるだけで、ぐんと着こなしの幅が広がります。

- 紋付羽織…いわゆる紋付羽織袴の正式な礼装時に用いる、家紋の付いた羽織です。 また、黒以外でも羽織・袴で紋が付いていれば、略礼装の格付けになります。黒地に白の五つ紋が付いた付の羽織が、最も正式なものです。

- 長羽織…中羽織よりも長い羽織です。中羽織に対し、本羽織の意で用いられる事もあります。

- 夏羽織…呂や紗、絹縮、透綾など、透けて通気性のある夏素材を使って作られる夏用の羽織です。 単の仕立てなので、単羽織とも呼ばれます。

- 茶羽織…中羽織よりも更に短く、着丈が腰までのものです。名の由来は、茶人が用いていたことから来たと言われています。戦国時代に布地不足で、長着を何回も仕立てなおししているうちに、丈が短くなっていったので考えられた羽織だとも言われています。

- 十徳(じっとく)…茶道で用いられる羽織です。室町時代には旅行服として貴賎を問わず着られて いましたが、江戸時代には僧、医師、儒者などの礼服になり、一般の庶民には用いられなくなりました。

半纏・半天(はんてん)

半纏は、羽織を簡略化した丈の短い上着です。衿の折り返しや襠(まち)、胸紐もなく、元々は細身の帯で締めるものでした。丈が短く半身を覆うところから、また袖の丈が半分程度しかないため、この名が付きました。

18世紀ごろから用いられ、倹約をすすめる天保の改革(1841〜1843(天保12〜14年))で女性の羽織が禁じられ、より普及しました。

甚平(じんべい)

夏用の男性家庭着です。身丈は羽織より少し長く、帯の代りに襟先と脇についた付け紐を結んで着ます。江戸時代の袖なし羽織(甚兵衛羽織)からできたものと言われています。夏の季語でもあります。

半襦袢(はんじゅばん)

和装用の下着で、長襦袢を簡略化し、上半身だけにしたものです。 衿には自分で半衿をかけて用いますが、当会ではあらかじめ半衿を付けた便利な半襦袢をご用意しております。

ステテコ

ズボン下の一種で、さるまたより長く、膝下あたりまである肌着です。