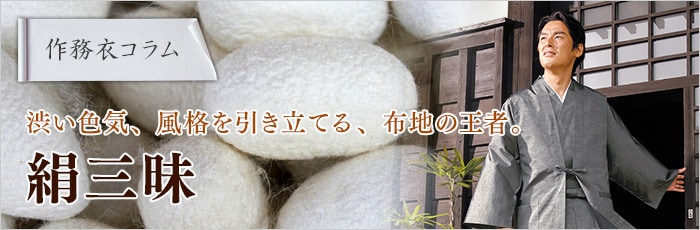

絹三昧(きぬざんまい)

生地の王者、絹。

このところ天然繊維が見直されてきています。中でも、“絹”への注目がとても高いようです。

長い歴史を持ち、いつの時代においても別格の扱いを受けてきたこの繊維は、また自然の神秘的とさえ言える営みから生まれるもの。

それだけに、合理主義の象徴とも言える化学繊維からは得られぬ精神的な何かに多くの人が気づいた結果といえましょう。

そんな“絹”の話を少しの間お聞き下さい。

自然と歴史が創り上げた絹の世界。

はるかに遠く、今から五千年もの昔。

人類最古の文明が生まれた頃、中国に伝説的な名君と崇められた黄帝という王がいました。

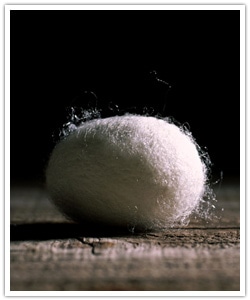

ある日、この黄帝の妃が繭を手にし、誤ってこれを茶湯の中に落としてしまいます。

慌てて箸でこれを拾い上げようとしますが、手繰っても手繰っても純白の糸が際限なく箸に巻きついてくるだけでした。

もうお分かりでしょう。これが繭から生まれたいわゆる“絹”の始まりなのです。

なんでも事の始まりはこんなもの。

実際にこの妃にしても、その後、この絹が世界中に行き渡り最高級布地として高い評価を受けるなどとは想像もしなかったことでしょう。

しかし、あの絹の発見が壮大な浪漫話などではなく、人間のちょっとしたドジから生じたとは、実に人間的で愉快な話です。

憧れに近い感情も受け継がれてきた。

こうやって発見された絹は、その後、世界中へ急速に広まってゆきます。

そしてどの国でもいつの時代でも、大変に貴重なものとして扱われてきました。

絹がお金の換わりに使われたほどです。

それだけに、時の権力者たちがほとんど独占してしまい、後世まで絹は高嶺の花というイメージが定着してしまいます。

日本への養蚕が伝わったのは西方諸国よりも早く、弥生前期(紀元前二世紀)といわれます。

養蚕の黄金時代は大化の改新の頃から十世紀にかけてでした。

しかし、ここでも、桑を植え、蚕を育てたのは庶民でしたが、一片の私有も許されず上納を強いられてきたようです。

その後も営々と絹は歴史と共に歩み続けてきました。

織り技法の発達により、絹の特性はさらに磨きがかけられ、そのイメージは輪をかけて絢爛たるものとなっていったのです。

私たちが、今でも“絹”に対して憧れに近い感情を持つのも、こんな歴史的な背景があるからではないでしょうか。

天然繊維、絹。

桑畑に降りそそぐ太陽エネルギーを一杯に吸収した桑の葉を、蚕はすさまじい食欲で食べ尽くします。そして、食べた桑の葉を次々と絹物質に変えていくのです。

普通、綿や羊毛などの繊維は細胞により構成されているのですが、繭糸は細胞の分泌物である絹が、糸として吐き出されることにより繊維化されます。

このように液状のものから糸となる現象は大変に不思議なことで他に類を見ません。

この絹の持つワクワクするような“神秘性”もまた、絹の人気の秘密かもしれません。

ところで、繭糸の組成は、その90%以上が人体の皮膚に近いタンパク質で出来ているということをご存知でしたか。

絹の肌ざわり、着心地の良さが言われる裏には、こんな秘密があったということ。

自然の神秘的な営みから生まれた絹が、自然主義の復活と共に見直されてきたのもうなずける話です。

光沢や風合いも、やはり布地の王者!

絹の魅力について少しお話いたしましょう。

まず、何と言っても光沢ですね。

絹は、真珠や象牙と並んで優雅な光沢の代表といわれています。実に複雑な微細構造がその理由。

さらに、大小さまざまな三角断面のプリズム効果が、その光沢をさらに美しいものとしています。

次に風合い。

風合いとは、光沢や触感を総合した感覚的な性質のこと。

つまり、目や手触りを通した官能的な品質評価ということです。

絹のぬめり(弾力のある柔らかさ)や、こし(弾性のある充実感)は抜群。

また、しなやかさから生まれるドレープ性の美しさも筆舌に尽くしがたいものがあります。その他の要素も含めて、やはり絹は繊維の王者――これに優るものはまず考えられません。

大人の男の渋い色気、風格を引き立てる。

かたや質実剛健な和の装い、かたや惨然と輝ける生地の王者。

この二つが重なり合った時、寡黙でありながら艶と粋を放つ、大人が着るにふさわしい作務衣が誕生します。

渋さと年輪を併せ持った男の風格を、格調高い表情で引き立てる、絹の作務衣。

しっとりとした輝きが魅力の生地の王者・絹。

それは大人の男の渋い色気をより引き立てる官能的な素材です。

風雪に耐え、年輪を重ねた大人の男には、渋い色気と艶がある。

そんな男たちだからこそ、その装いには、天然の輝きが官能的な正絹の作務衣が似合うのです。

無骨者の艶と、天然の官能の輝きがひとつになり、季節の中にたたずむ時、それは類いまれな粋と美学になる…。

袖通す時、自分では気づかないその色気に集まる視線に、あなたは気づくに違いありません。